前 言

一、印度洋研究历史沿革

印度洋是世界第三大洋,位于亚洲、大洋洲、非洲和南极洲之间,面积约为7056×10 4 km 2 ,约占世界海洋总面积的20%。印度洋是联系亚洲、非洲和大洋洲的交通通道。人类对印度洋的探索历史悠久,古希腊著名地理学家、历史学家希罗多德(公元前484~425年)曾称之为“厄立特里亚海”;古罗马时期,印度洋被罗马人称为“鲁都姆海”。印度洋在我国古代被称为“西洋”,人们对于印度洋的了解与研究始于明朝郑和下西洋(约公元1405年到1433年)。«郑和航海图»整理了郑和船队历次下西洋的航程及所经亚非各国方位,最远到达今印度洋西海岸的肯尼亚蒙巴萨。1488年,迪亚斯沿非洲西岸航行,发现了好望角,并进入印度洋;1497年达伽马沿该航线继续东进,于1498年到达印度,开辟了连接大西洋和印度洋的航线。20世纪50年代以来,国际上开展了大量调查航次,专门针对印度洋盆地的考察包括1959~1965年的国际印度洋考察(IIOE),以及大洋钻探计划(DSDP、ODP、IODP)22~28、115~123、187~189、360等航次。21世纪以来,超慢速扩张洋中脊动力学机制及其内部的热液成矿作用、热点与洋中脊相互作用、弥散型板块边界、地幔大剪切波低速省(LLSVPs)、DUPAL同位素异常等前沿问题逐渐推动着有关印度洋盆地的科学研究。

二、研究目的与意义

印度洋盆地现今的构造格局为侏罗纪以来冈瓦纳超大陆裂解的结果,也是特提斯构造域在新生代的继承发展。超大陆裂解、海底扩张、地幔柱、俯冲-碰撞等各种板块构造事件均可在印度洋盆地发现,形成现今多微陆块、多期扩张中心、多洋底高原和无震海岭及“入”字形洋中脊的独特构造格局。近年来,随着洋中脊地质过程研究的不断深入,超慢速扩张洋中脊以其地幔岩出露、斜向扩张、海洋核杂岩发育等特征正逐渐成为研究前沿,并提供了一种全新的、无岩浆增生成分的洋中脊扩张方式。西南印度洋洋中脊正是研究超慢速扩张洋中脊地质过程的天然场所,对于研究慢速-超慢速洋中脊地质过程等问题具有重要意义。

印度洋盆地还是研究慢速-超慢速扩张洋中脊热液成矿的关键区域,西南印度洋洋中脊多金属硫化物合同区和西北印度洋靶区均位于研究区内,是我国大洋科学考察的前沿阵地。相较于快速扩张洋中脊,慢速-超慢速扩张洋中脊岩浆活动不频繁、构造活动广泛发育,有利于形成资源总量大的热液硫化物矿体,具有更好的开采前景。2011年,国际海底管理局第17次会议核准了中国关于西南印度洋洋中脊的硫化物矿区申请,合同区包含12个区块组,共100个区块,总面积达1×10 4 km 2 。中国自2007年3月大洋19航次第I、II航段在超慢速扩张的西南印度洋洋中脊首次发现热液活动区以来,截至2019年,中国大洋矿产资源研究开发协会(China Ocean Mineral Resources R&D Association,COMRA)已分别在西南印度洋洋中脊和西北印度洋卡斯伯格洋中脊组织完成了十余个航次的海底热液活动调查,先后发现了龙旂、断桥、玉皇、大糦、天休、卧蚕等多个热液活动区,并实现了“海龙”号无人缆控潜水器(UUV)、“潜龙二号”“潜龙三号”无缆水下机器人(AUV)和“蛟龙”号载人潜水器水下作业与热液区中深钻等工作。

因此,从印度洋盆地大地构造特征入手,参考最新的研究成果,利用最新的地球物理手段,并结合中国大洋调查航次中积累的地貌、地质、地球物理和矿产资源资料,编写«印度洋盆地大地构造»,对于理解和推进印度洋盆地构造演化的研究是非常必要的。另外,本书综合反映了印度洋底及周缘地质、地貌、地球物理和资源分布等特征,更新了对印度洋盆地,尤其是印度洋底的认识,为我国大洋矿产勘探调查研究提供了理论支撑。

三、研究内容

本书从印度洋洋中脊系统及周缘洋盆的研究历史、地球物理特征和大地构造特征及演化入手,讨论印度洋盆地研究区的大地构造特征和构造演化历史,分别从以下几个方面进行介绍:国内外印度洋盆地地质调查与研究的进展,印度洋盆地区域性的地质-地球物理场特征,印度洋盆地各级大地构造单元的划分情况,印度洋盆地及其周缘的热点轨迹-大火成岩省(LIPs)-地幔柱分布特征,印度洋洋中脊3个分支的扩张中心与转换断层体系。在印度洋盆地区域研究的基础上,本书分别进行了详细的西北印度洋洋中脊、西南印度洋洋中脊和东南印度洋洋中脊等构造特征及其构造演化的介绍,对印度洋洋中脊系统的3个分支分别进行了详细的研究,对比其内在的联系与差异,以及同全球其他类型洋中脊系统的关系。另外,本书开展了印度洋盆地从初始扩张到现今格局的演化历史的恢复,详细介绍了洋盆的扩张历史及其伴生的洋中脊跃迁、热点、火山等构造事件。最后,依据国际大洋调查结果和中国大洋科学考察的进展,介绍了印度洋洋中脊及其周缘的热液活动分布与成矿演化规律。需要说明的是,本书正文部分插图由于黑白印刷导致某些内容无法区分,如需了解详细内容,请与本书作者联系。

四、编写基础

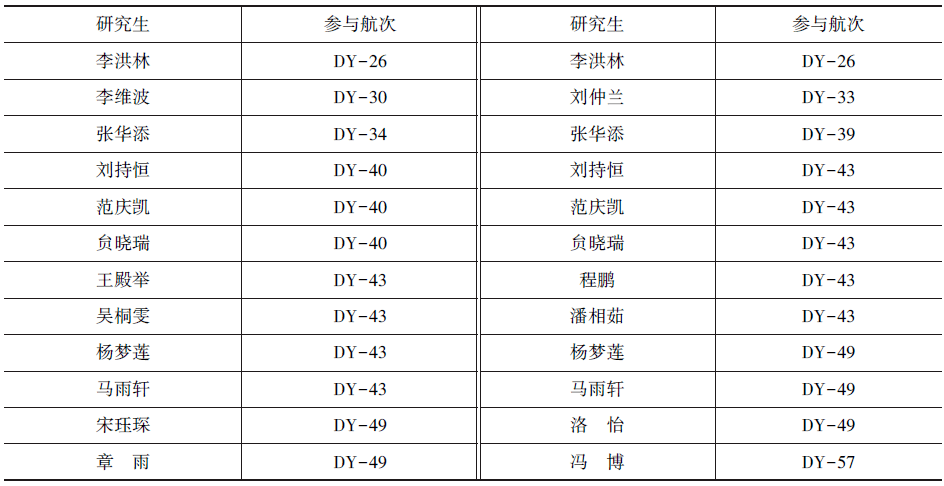

自2013年以来,课题组研究生共计24人次,相继执行了中国大洋科学考察任务,赴西南印度洋多金属硫化物合同区和西北印度洋靶区研究区进行综合地质调查,详见表0-1。

表0-1 课题组研究生实地赴印度洋研究区科学考察情况

通过参与这些航次的实地调查,获取了大量的一手数据资源,并相继完成4篇博士毕业论文,为本书的编写积累了重要的工作基础。

作 者

2020年1月于北京

邮箱:jhli@pku.edu.cn

目 录

前 言

第一章 印度洋盆地地质调查研究进展

第一节 印度洋的发现与研究历史

第二节 印度洋大洋钻探研究进展

第三节 大洋中脊探测新技术

小结与认识

参考文献及资料

第二章 印度洋地球物理场特征

第一节 印度洋盆地地形分布特征

第二节 印度洋盆地地球物理特征

第三节 印度洋盆地洋壳、岩石圈厚度分布

小结与认识

参考文献及资料

第三章 印度洋盆地区域大地构造划分

第一节 印度洋盆地大地构造背景

第二节 印度洋盆地板块边界分类

第三节 印度洋盆地板块构造区划

第四节 印度洋盆地二级构造单元

小结与认识

参考文献及资料

第四章 印度洋盆地及其周缘热点-LIP-地幔柱

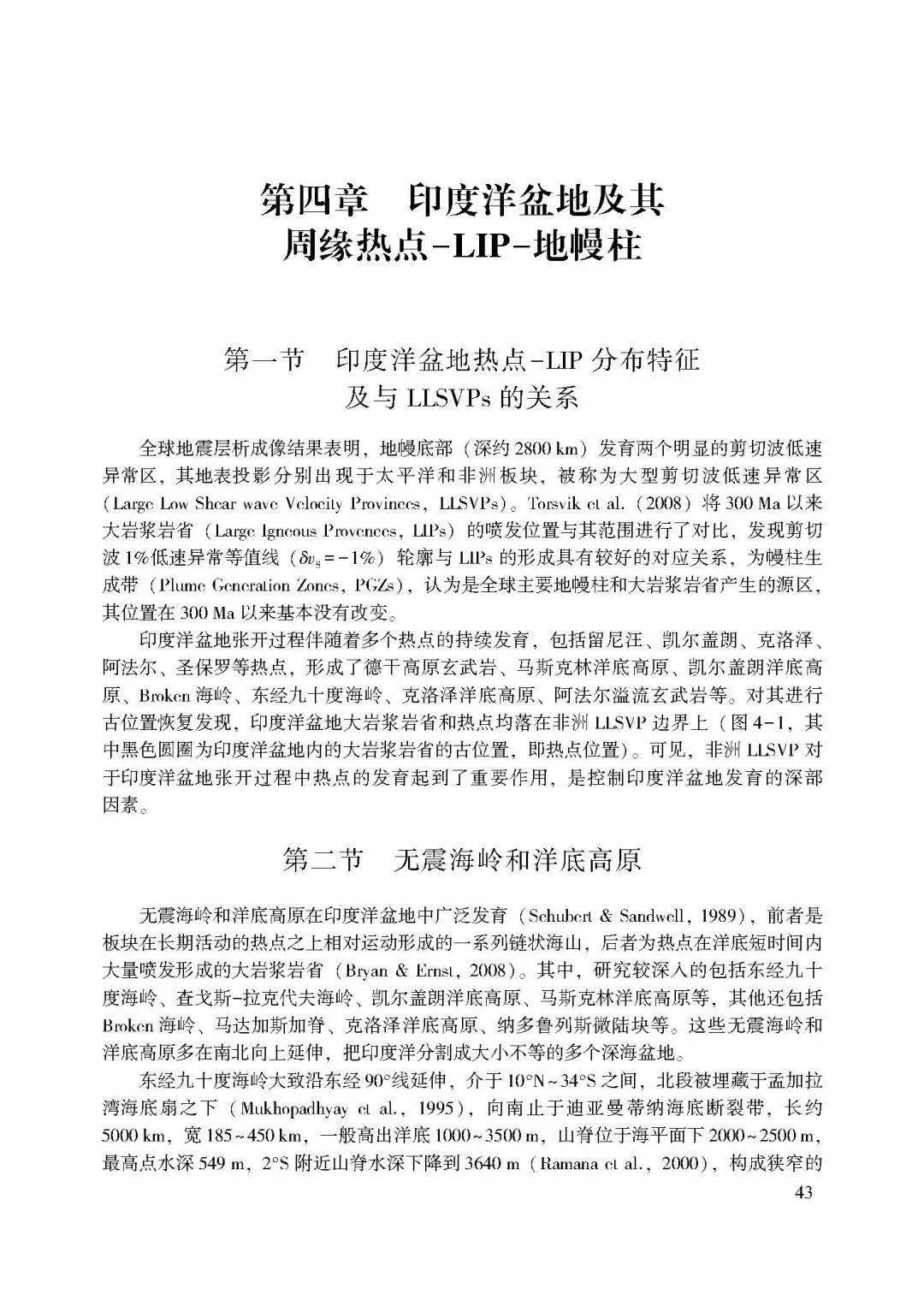

第一节 印度洋盆地热点-LIP分布特征及与LLSVPs的关系

第二节 无震海岭和洋底高原

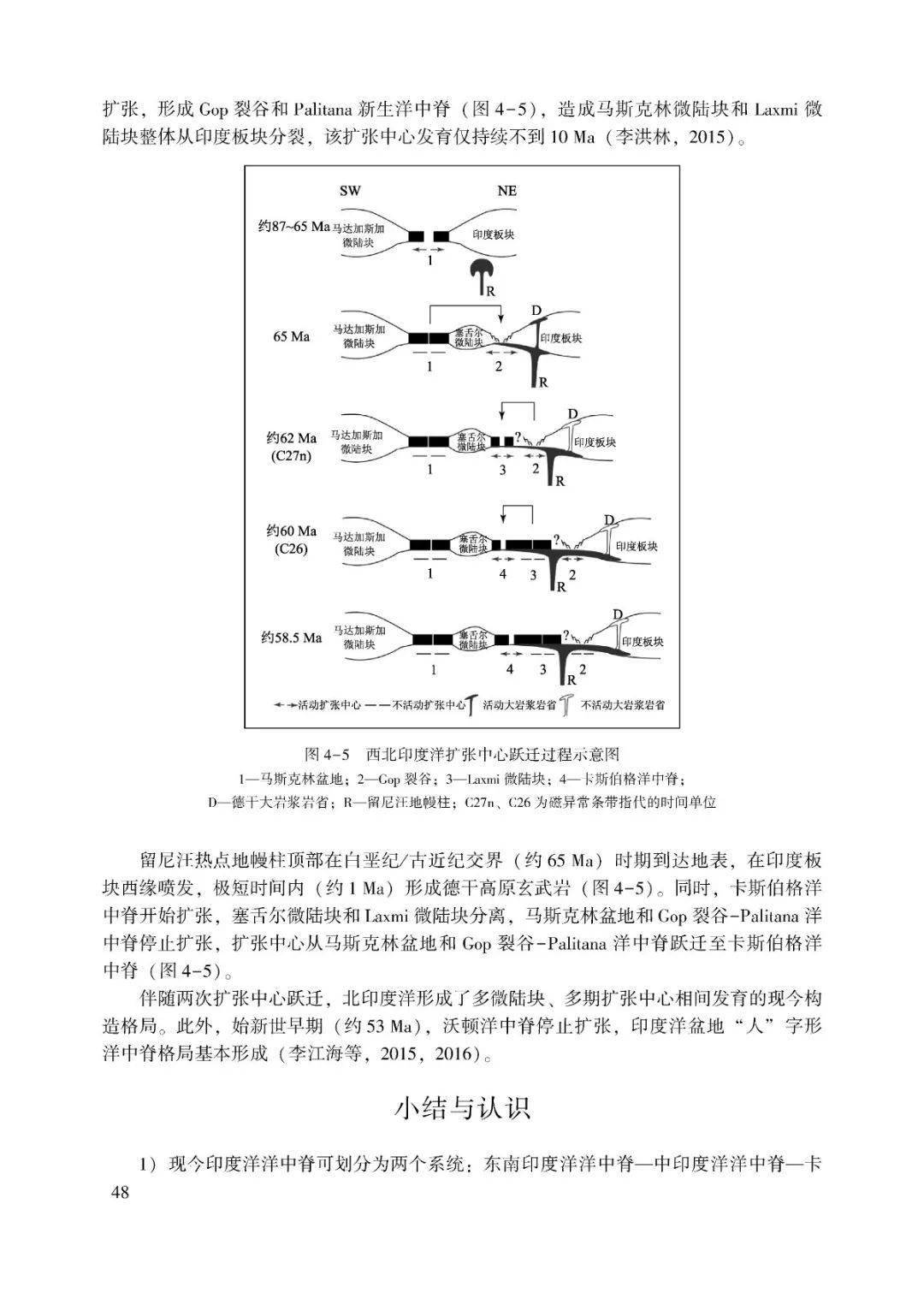

第三节 印度洋盆地持续张开与扩张中心跃迁(白垩纪中期—古近纪初期)

小结与认识

参考文献及资料

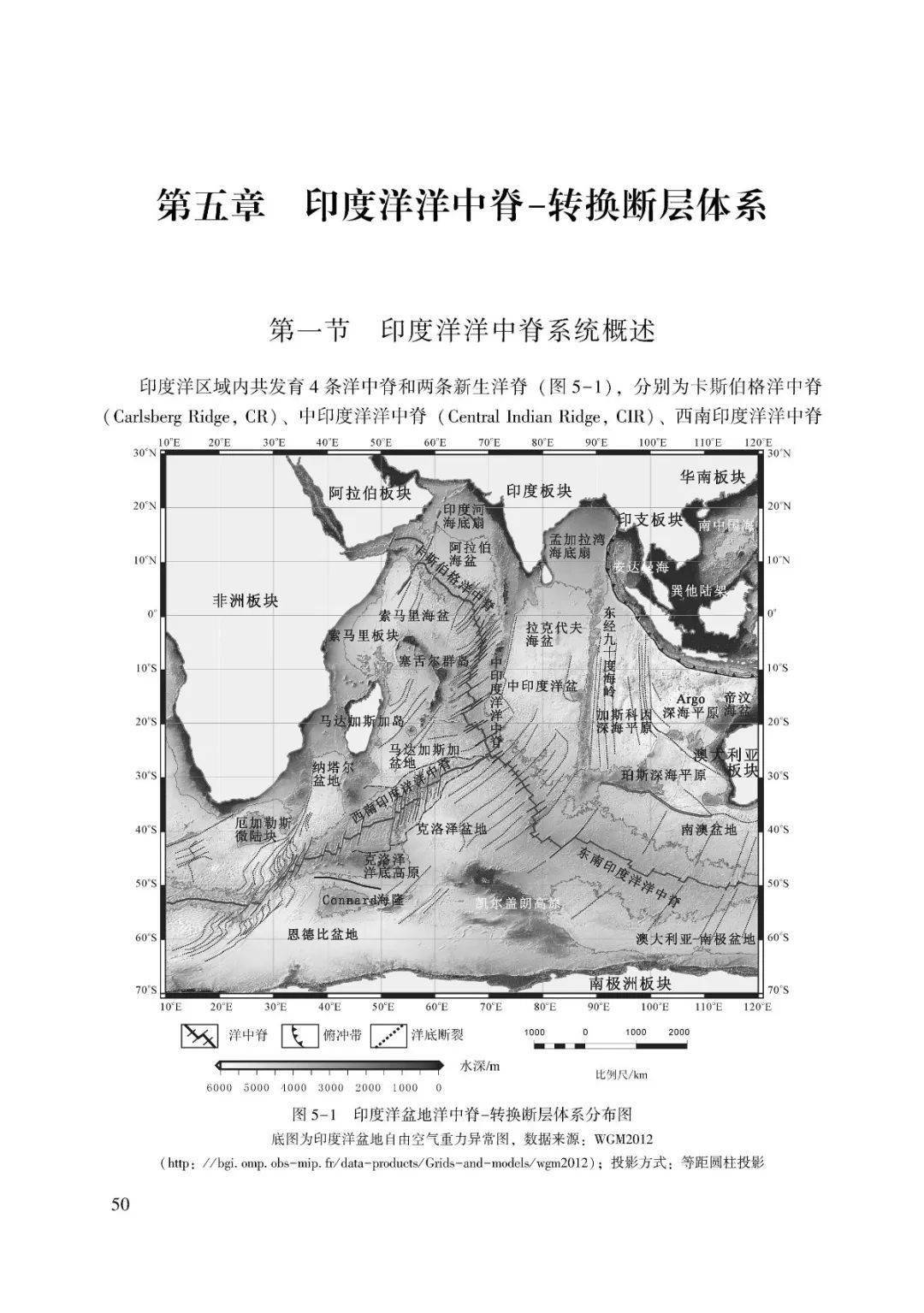

第五章 印度洋洋中脊-转换断层体系

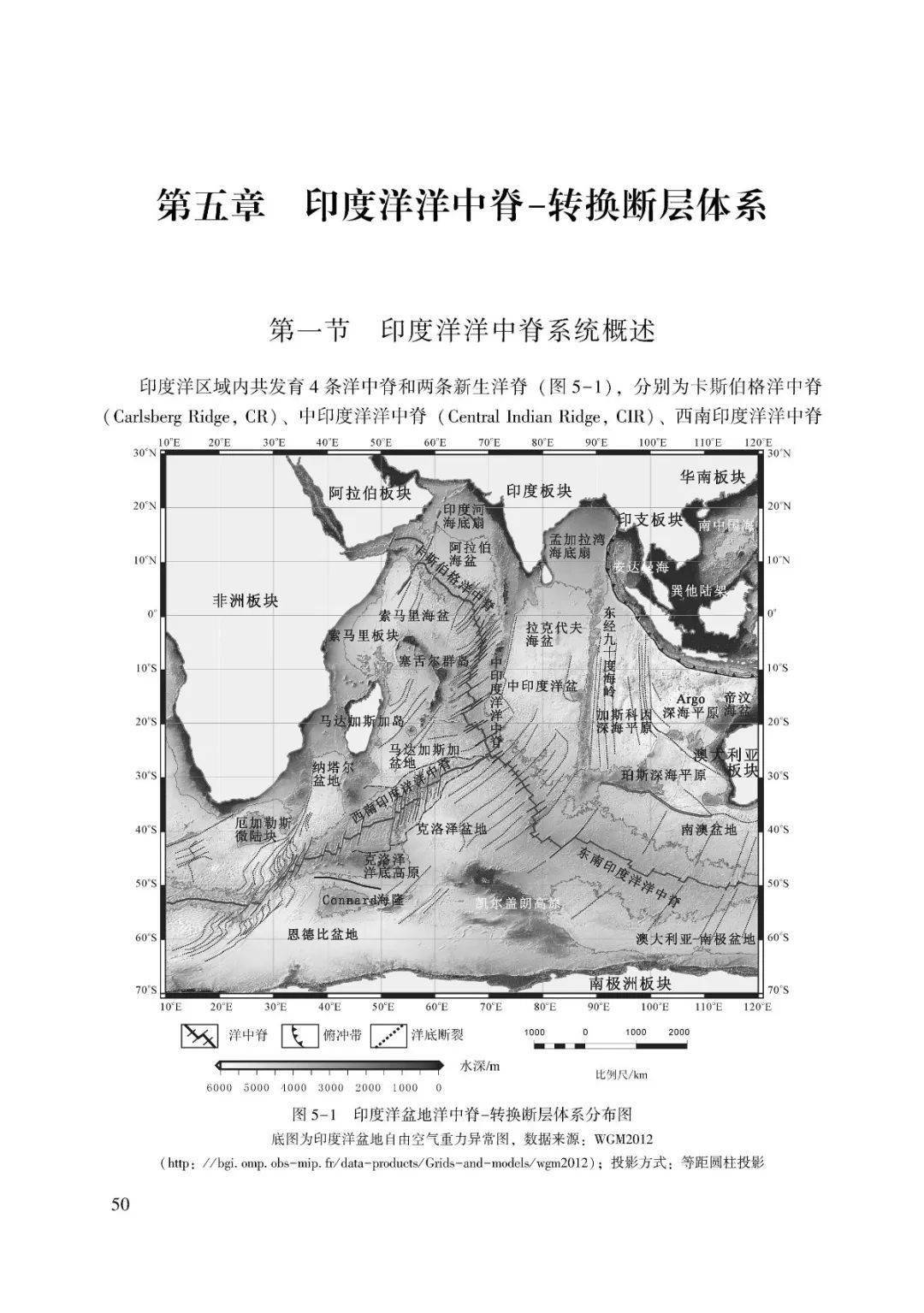

第一节 印度洋洋中脊系统概述

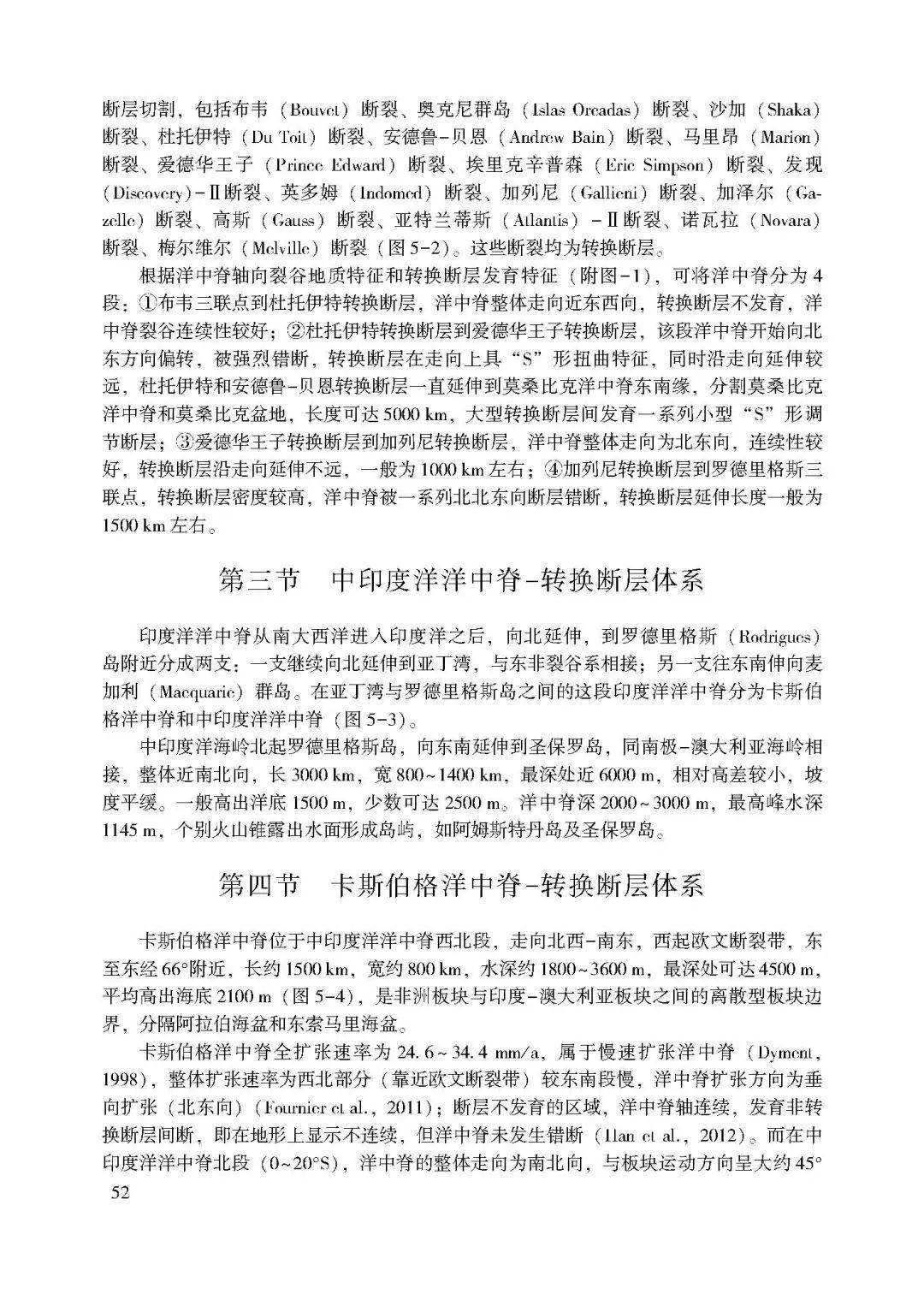

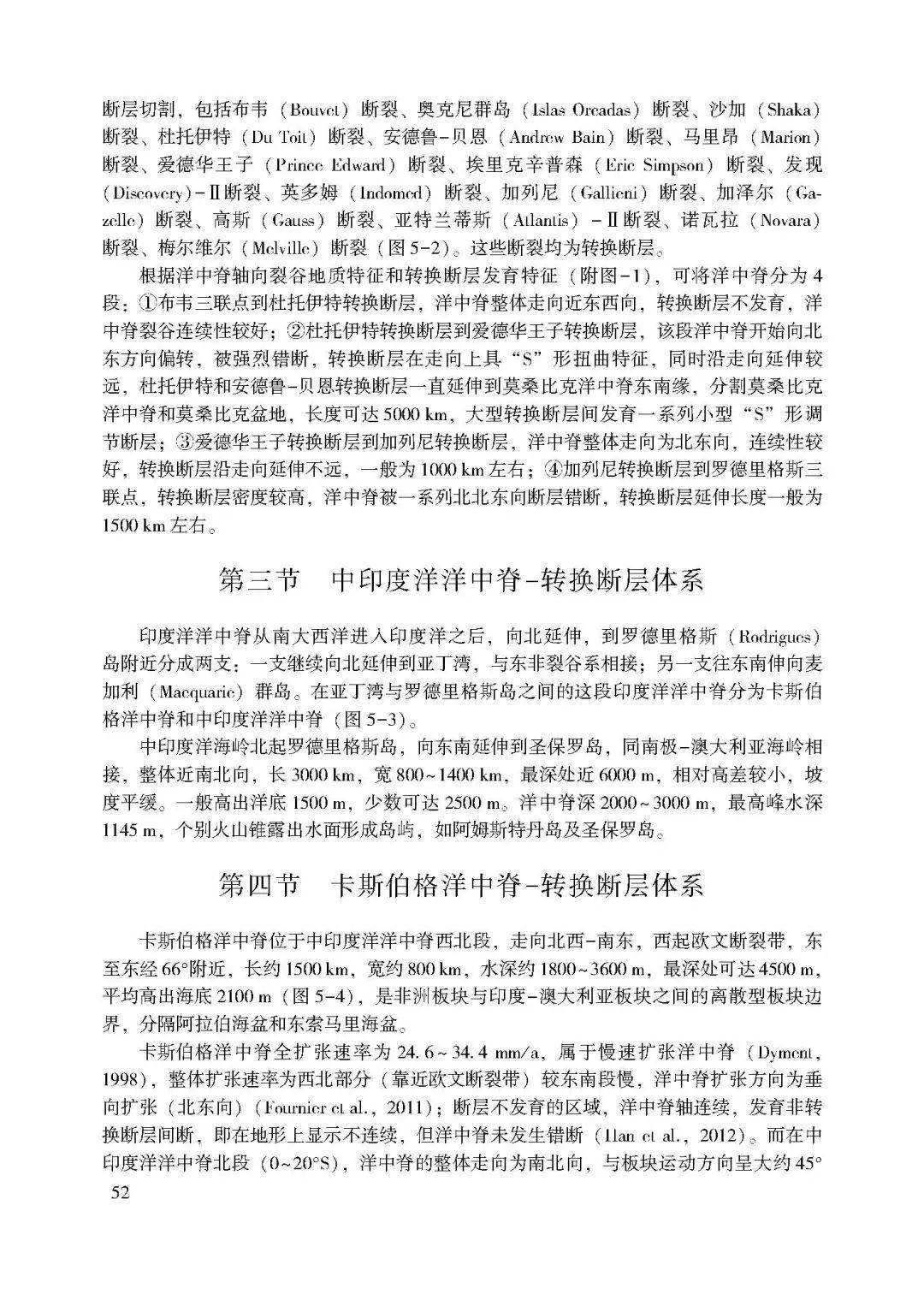

第二节 西南印度洋洋中脊-转换断层体系

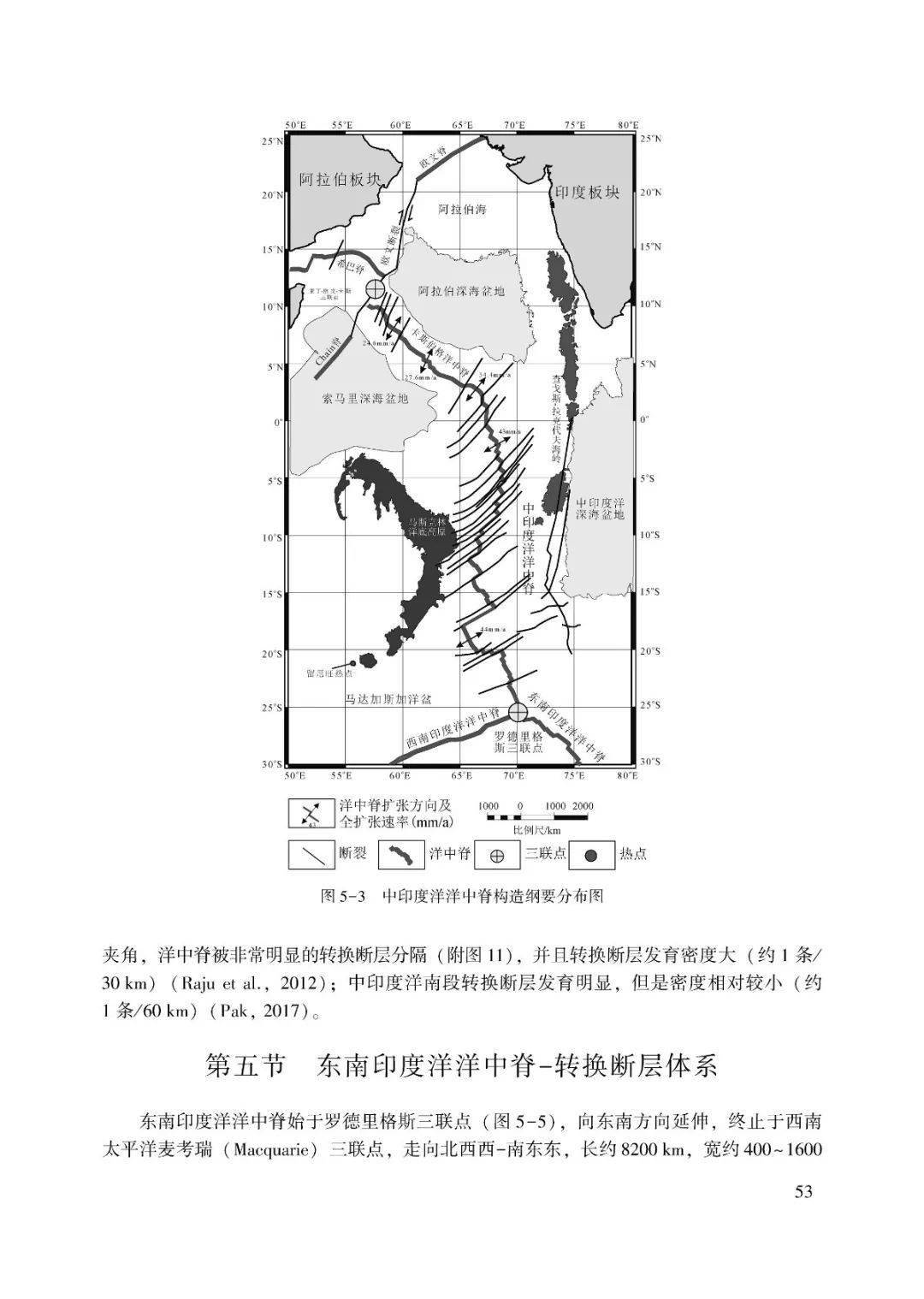

第三节 中印度洋洋中脊-转换断层体系

第四节 卡斯伯格洋中脊-转换断层体系

第五节 东南印度洋洋中脊-转换断层体系

第六节 红海裂谷、亚丁湾和欧文断裂带

小结与认识

参考文献及资料

第六章 西北印度洋洋中脊构造特征及其构造演化

第一节 西北印度洋地质地球物理概况

第二节 西北印度洋洋中脊洋底构造特征

第三节 西北印度洋构造演化

小结与认识

参考文献及资料

第七章 西南印度洋洋中脊构造特征及其构造演化

第一节 西南印度洋洋中脊及邻区地质与地球物理概况

第二节 西南印度洋洋中脊构造-岩浆特征

第三节 西南印度洋洋中脊构造演化特征

小结与认识

参考文献及资料

第八章 东南印度洋洋中脊构造特征及其构造演化

第一节 东南印度洋洋中脊地质地球物理概况

第二节 东南印度洋洋中脊典型洋中脊段构造特征

第三节 东南印度洋洋中脊构造演化特征

小结与认识

参考文献及资料

第九章 印度洋洋中脊演化与对比分析

第一节 印度洋盆地扩张作用与扩张历史

第二节 印度洋盆地的初始张开

第三节 印度洋盆地的持续张开与扩张中心跃迁

第四节 印度板块与欧亚板块俯冲碰撞及非洲板块裂解

小结与认识

参考文献及资料

第十章 印度洋洋中脊热液成矿规律

第一节 西南印度洋洋中脊热液硫化物调查进展

第二节 西北印度洋洋中脊热液硫化物调查进展

第三节 东南印度洋洋中脊热液硫化物调查进展

第四节 印度洋洋中脊热液成矿模式

小结与认识

参考文献及资料

第十一章 结论与认识

主要资料来源数据库

附图

内 容 节 选

左右滑动查看更多

版 本 信 息

责任编辑:孙亚芸

版 次:2020年10月北京第1版

印 次:2020年10月北京第1次印刷

定 价:78.00元

购 买 方 式